「匠の記憶」第9回 RCサクセション ディレクター(当時) 森川欣信さん

故・忌野清志郎率いる日本語ロックの先駆け、RCサクセションのアルバム『PLEASE』『BLUE』、そしてライブ盤『RHAPSODY』がハイレゾ化された。映画『ラブ&ピース』(監督:園子温)や今秋スタートのテレビドラマ『おかしの家』(主演:オダギリジョー、尾野真千子)の主題歌に起用されるなど、時を超えてなお新しい、そんな魅力を放ち続けている彼ら。moraではデビュー前のライブハウス時代からつぶさに彼らの道行きを見つめ、ディレクターとして今回ハイレゾ化された作品をともに送り出した現・オフィスオーガスタ社長、森川欣信氏へのインタビューを実施。不遇を味わった結成初期のエピソードやレコーディング秘話など、氏にしか語ることのできない臨場感あふれるお話の数々は全ロックファン必読だ。

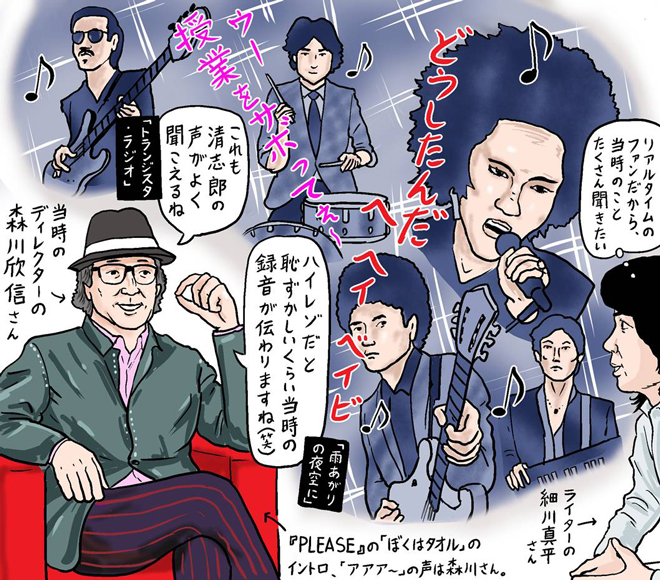

インタビューの様子。(イラスト:牧野良幸)

――まずは森川さんのRCサクセションとの出会いについて教えてください。

森川 69年、僕が高校2年のときですね。TBSで「ヤング720」という、文字どおり朝の7時20分からやっている音楽やカルチャーの情報番組があったんです。その中にアマチュア・バンドのコーナーがあって、僕もバンドをやっていたのでオーディションに行ったんです。オーディションと言ったって、会議室みたいな部屋で、そのコーナーを任されているADの前でマイクもなしで歌わされるんですよ。そのときにRCもオーディションを受けに来てたんです。彼らは僕らより後だったので、廊下で待たされていたんですが、そこにいたのが清志郎と破廉ケンチとリンコ・ワッショーの3人で。そのときはもちろんRCなんて知らなかったんですが、すれ違ってなんとなく印象には残っていました。後日、番組に彼らが出て、「どろだらけの海」という曲を演奏しているのを観て、この前いたやつらだと思って、そのときにRCサクセションという名前も知ったんです。

――演奏を観てどう思われましたか?

森川 そのときから清志郎はもうああいう声でした。もう少し幼い感じの声だったかもしれないけど、強烈な印象がありましたよね。そのあと、8月の末に東芝(東芝音楽工業)主催の「カレッジ・ポップス・コンサート」というアマチュアのバンド・コンテストが渋谷公会堂であって、僕の友達が出ていたので観に行ったんですよ。そのときに清志郎たちが出てきたんです。またあいつらだと思ったんですけど(笑)。彼らは「どろだらけの海」を歌って3位になって、翌年(1970年)、「宝くじは買わない」でデビューしました。当時、ラジオで流れているのを聴きましたけど、清志郎の声は個性的で好きでしたが、演奏は生で観たときの迫力はないなあと思いましたね(笑)。

――当時からライブがすごかったということなんでしょうね。

森川 僕は高校を出てから浪人したんですが、あるとき渋谷公会堂でビートルズのフィルム・コンサートがあって、その帰りにジァン・ジァン(小劇場/ライブハウス)の前を通りかかったら手書きの看板にRCサクセションと書いてあったので、入ったんですよ。そのときのRCはほんとにすごかったですね。40分ぐらいのステージでしたけど、コーラスや楽器のアンサンブルも含めものすごい迫力でした。アコースティック・ギターでここまでやっているやつがいるんだって、ほんとにビックリしましたね。それから1年経たないぐらいに「ぼくの好きな先生」(1972年)がヒットしたんですよね。アルバム『初期のRCサクセション』も出て。僕は都市センターホールへ彼らのアルバム発売ワンマン・ライブを観に行った記憶があります。ジァン・ジァンのときほどではないにしろ、やはりパワーがありました。「ぼくの好きな先生」が当たっていたからお客さんも満員でした。でも、彼らはそれから瞬く間に消えていったんですけど(笑)。実はそれと前後して、僕もバンドをやっていたから、RCと2回ぐらい一緒にライブに出たことがあるんですよ。武蔵野美術大学と明治大学の学園祭で、僕らがフロント・アクトをやって、RCがメインで。

――そのころは、まだ直接の交流はなかったんですか?

森川 なかったですね。楽屋なんかでは一緒になっていたけど、彼らの周りはなんとなく話しかけづらい雰囲気が漂ってて(笑)。君らのことが好きだっていうのは伝えたかったけど、自己紹介するのもなんだから……。その後2~3年、彼らはいつしかまったくメディアから消えてしまって、僕が大学を卒業するころかな、ラジオで「スローバラード」(1976年)が流れてきたんです。同時にアルバム『シングル・マン』もリリースされ、ラジオ・スポットをものすごく打ってたんですよ。清志郎の声は懐かしかったし、アルバムを買ったらそれも素晴らしい内容で。コンサートに行きたいと思ったけど、どこでやってるのかわからない感じだったんですよね。情報が無かったです。実際コンサートらしいものはやってなかったようですが。だからそのころ彼らのライブを観ることはできなかったんですけど。そのあと、大学を卒業して貿易会社に就職してからかな、新宿のロフトでRCがやっているというのを聞いて、観に行ったんですよ。そのときには、ギターの破廉ケンチが抜けて、清志郎とベースのリンコさんと土井耕太郎(dr)の3人組になっていて、清志郎はレスポールを弾いてましたね。リンコさんもエレキ・ベースだったし、もうフォーク・ユニットじゃなくなっていました。お客さんはRCを観に来ているというより、ただロフトへ飲みに来てるだけみたいな、演奏なんかほとんど誰も聴いてない悲惨な状況でしたね。でもすでに「よォーこそ」とかやってた。「ボスしけてるぜ」も確かやってたかな。清志郎のボーカルは相変わらずパワーありましたが内に籠っている感じで覇気がない、どこか投げやりで客に聴かせるつもりもないし、MCもろくにしない、僕は「あぁ、これでRCは終わっていくんだろうなぁ」と思いました。世間はニューミュージックの全盛期だったし、彼らがやってることはそれに逆行している感じですしね。これで俺ももうRCを観ることはないんだろうなと思ってお別れしたわけですよ(笑)。

――そうだったんですね……。

森川 それから1年半ぐらい経ってからかな、僕はワーナーパイオニアに転職したんです。ワーナーの先輩ディレクターが古井戸の加奈崎(芳太郎)さんのソロ・アルバムを作っているというので、「RCの清志郎のソロ・アルバムを作るほうがいいのに」なんて馬鹿なことを僕が言ったんです。まだ、どこか清志郎のファンでしたし。そしたら、彼らはパンク・バンドになって渋谷の屋根裏でやってるよ、って。パンクって清志郎らしい感じだなって思いました。それで、今日、加奈崎さんのレコーディングに清志郎が来るから紹介するよ、詳しいことを訊いてみればって言われて。ビックリしました。ワーナーの上にあるスタジオで待っていたら、夕方になって清志郎がボーッと来て、そのときに初めて話したんです。

――ついに直接の対面になったんですね。

森川 そう。それで、今までああだったこうだったっていう話をしたら、清志郎もビックリしてました。で、その日に僕は、厚かましくもあいつの車に乗り込んで、送ってもらったんだよね。ボロボロのサニーでした。

――それは、「スローバラード」に出てくる車ですね!?

森川 たぶんそうだと思います。その車の中でいろいろ話をしました。今度、屋根裏へ観に来てくれよって言うんで観に行ったんですよ。そこからですね、親しくなったのは。

――森川さんが屋根裏へ観に行ったときには、CHABOさんはもう入っていたんですか?

森川 入っていました。ギターがCHABOと元カルメン・マキ&OZの春日(博文)、ベースがリンコさん、ドラムももう新井田耕造になってた。だから、小川銀次が入る前のRCですね。そのとき、清志郎はすごく生き生きとしてました。MCで悪態つかないし。どこかユーモアがあった。声も昔より太くて、どこかスッキリ垢抜けたように僕には感じられて、一般の人にもとっつきやすくなったんじゃないかなと思いました。『RHAPSODY』(1980年)や『PLEASE』(同年)に入ってる曲はほとんどやってましたね。『RHAPSODY』のショーと近い感じで、強烈に面白かったです。あんなライブは生まれて初めて観た。翌日会社で、「RCを(ワーナーで)絶対にやるべきだ」っていう話をしたんですよ。それがきっかけで中毒のように僕は屋根裏に通うようになりました。ワーナーのスタッフを連れて行ったら、いいねって言ってくれる人も出てきました。僕は俄然やる気で。でも清志郎たちと話したら、キティと契約があるということだったので、キティに契約を切ってくれないかって話に行ったんですよ。契約してたってレコードを出さないんだから、それならワーナーでやらせてくれませんかって。僕も若くてよく契約の重要さとかわかってなかったから、そんな筋違いなことをやったんだよね(笑)。キティからは、RCは切らないよっていう返答が返ってきました。それで、諦めるしかないかと思ったんです。ところが、僕はワーナーの(社員ではなく)契約ディレクターだったんですけど、そのころ社内事情がいろいろあって、契約ディレクターは首を切られることになったんです。そこでキティを紹介してもらえることになって、二転三転あったんですけど、結局キティに入ることになって、それでRCをやれることになったんです。

――それは縁があったということですね。運命とでも言いますか。

森川 僕がキティに入ったころ、ちょうど清志郎もレコーディングが決まったと言って喜んでいました。それで、「ステップ!」(1979年)のレコーディングから、僕はちょこちょことスタジオに顔出すようになりました。あと、プロモーションする人がいなかったので、かなり悪戦苦闘しました。雑誌社を回ったりとかシンパ作りに奔走しました。キティにRCがいる間は、もうRCの仕事しかしてなかったですね。実は僕がキティに入ったのは、多賀(英典)社長の運転手としてだったんです(笑)。多賀社長から「お前は何をやりたいんだ」って聞かれたから、「RCの制作です」って言ったら、ほかにやる人がいないからやっていいよっていう話になって、それで多賀社長の運転手はやらないまま、RC担当になったんです。

――そうだったんですか。では、その「ステップ!」をハイレゾで聴いていただきたいと思います。

♪「ステップ!」(1979年)

森川 ハイレゾだとハイがこんなに聴こえるんだね。厚みもあるし。ハイもそうだけど、ちょっと聴こえすぎな感じもあって、そうか、あのころ、こんなふうな音を作ってたのかとわかって、ちょっと恥ずかしくもなりますね(笑)。

――この曲のバックはスタジオ・ミュージシャンがやっているんですよね。

森川 そう、僕がキティに入ったときにはもうミュージシャンも決まってて。清志郎たちは「ステップ!」を8ビートでやってたんだけど、こういう16ビートの感じにアレンジもされてたんです。(所属事務所の)りぼんのディレクターがまだ彼らの演奏を認めてなかったんですよね。僕は、バンドなんだし、RCのメンバーでやったほうがいいんじゃないのって思ってたんですけど。清志郎としてはレコードを出してくれるってことで嬉しかったんでしょうけど、心の中では不満だったと思います。だから、次の「雨あがりの夜空に」(1980年)は強引に自分たちでやったんだけど、かといって自分たちの思うような音にはならなかったんですよ。RC主導ではないし、変なオーバーダビングはされちゃうし。歌詞の一部はいじられるし。なにより当時のエンジニアは、まだロックのレコーディングに慣れていなかったこともあったし。聴きやすくバランスを取るというか……。そういうことで、清志郎たちは不満があったみたいですね。

――キティからの最初のアルバム『RHAPSODY』(1980年)がライブ盤になったのは、そういう不満があったからなんでしょうか?

森川 そうです。スタジオでは自分たちが思うような音が録れない。ライブはあんなにいいのに、ということで。カセットで録ったライブの音を聴くと、すごく迫力があっていいんですよ。ピーク・レベル超えてるようなラフな感じでやかましくて。テープ・リミッターが自然にかかってて。それで清志郎たちは、ああいう感じにならないのかなってずっと言ってて。だから、アルバムを作る話になったときに、ライヴ・アルバムにしようということになったんです。

――それは森川さんのアイディアではなかったんですか?

森川 うん、僕じゃない。メンバーからですね。それで久保講堂を押さえて、16か24チャンネルのレコーダーを持ち込んで録ったんです。あのライブはツアーでもなんでもないんですよ。レコーディングのためのライブでした。それをあとでスタジオで、ものすごく修正しました。歌詞を間違えたところだけじゃなくて、ギターもベースもかなり入れ替えてます。だから、このアルバム・ジャケットにはどこにも“ライブ”って書いてないんですよ。

――では、その『RHAPSODY』から1曲聴くとしたら何がいいでしょうか?

森川 「よォーこそ」かな。だって、あんな曲ほかにないでしょう?(笑)

♪「よォーこそ」(1980年)

森川 こんなこと言っていいかどうかわからないけど、ハイレゾになって、ドラムが軽い音で録れてるところとかが目立つ気がする。あのころはオフマイク(楽器からあえて距離を離してセットするマイク)とか、いっぱい立ててなかったんでしょうね。それが昔の録り方だったんでしょうけど、全体的に音がクリアになったな分、そういうのがよくわかりますよね。

――音がクリアすぎて臨場感が足りないという気もしますか?

森川 いや、『RHAPSODY』はもともとあまり臨場感はないから(笑)。かなり修正してるし、やっぱりスタジオでミックス・ダウンするとなんとなくこぢんまりしてしまうというか……ライブの良さが出ていないって、清志郎たちも葛藤してましたね。

――そして、同じ年(1980年)の12月にキティからの初のスタジオ盤、『PLEASE』が出るわけですね。

森川 僕はこのアルバムの音はなかなかいいと思ってたんだけど、清志郎たちは不満があったみたいですね。自分たちが思っている音とは全然違うって。自分たちが聴いてきた洋楽みたいな太い音や空気感がなんで出ないのかとか、ドラムとベースの音がなんで空間的に深くならないのかとか。当時は卓の上のリバーブとかEQなんかで処理してた。コンプレッサーはあったけどボーカルにしか使ってなかった。エンジニアも要求に応えようと苦労して工夫はしてたけど……僕はそんな中でも『PLEASE』はすごくバランスよく録れたと思ったんですけど、清志郎たちにしてみたら音が軽い、薄いっていうのはあったようですね。

――キティからの初めてのスタジオ・アルバムということで、かなり気合が入っていたから余計そう思ったのかもしれませんね。

森川 テイクもかなり重ねましたね。7月ぐらいから録り始めて、10月の初めぐらいまでかかったのを覚えてます。僕は『RHAPSODY』や『PLEASE』には、本当にRCの隆盛を極めたような名曲がバランスよく入っていると思います。清志郎って、そのときそのときのことを歌う人で、このときの彼は若くて、貧しくて、無名なわけですよ。そんな気持ちを込めた曲なのに、聴くとさらっとした仕上がりなんですよね。なんで認められないんだとか、こんちくしょうとか、焦っているような気持ちとか、そういうのがパッケージされなかったと思っていたんじゃないかな。エンジニアはきれいに録ろうとするし、聴きやすく仕上げようとしますからね。

――では、『PLEASE』からも1曲聴いてみたいと思います。

森川 『PLEASE』なら「トランジスタ・ラジオ」かな。

♪「トランジスタ・ラジオ」(1980年)

森川 いいですね。これはアルバム全体通してそうですけど、曲が素晴らしいし、清志郎の声もよく出てる。ただ、まだ若いからか、ちょっと声が細いような気はしますね。聴いてて思い出したんですけど、“彼女 教科書ひろげてるとき”というところに3度上の裏声のハーモニーを入れようって、僕は帰りの車の中で清志郎に言ったんです。そしたら清志郎に、「お前ね、それはビートルズだよ」って言われてね(註:森川氏はビートズル・マニアとしても有名)。「ダメ?」って訊いたら、「ビートルズは甘い!」とかなんとか言われたのを覚えてる(笑)。どっちかというと彼らはストーンズっぽかったからね。でもこの曲はマージー・ビートというか、ビートルズっぽいんですけどね。オールディーズの感じもある、わかりやすくてシンプルな曲を作ろうって、朝、ラジオ関東に行くときの車の中で清志郎とコード進行の話して、それでできてきた曲なんです。彼らも売れなきゃいけない、受けなきゃいけないと思っていたから、ただガナっているだけじゃない曲を作ろうというのは意識してたんだと思います。

――「Sweet Soul Music」ではサザン・ソウルと言いますか、オーティス・レディングへの愛情が表現されていますよね。

森川 これは最初、上田正樹のために清志郎が書いた曲だったんです。でも上田バージョンはいいテイクが録れなくて。僕はすごくいい曲だと思っていたから、RCでやったほうがいいよって感じで、自然の流れでレコーディングに至りました。彼らはその前からソウルみたいなものが好きだったんだけど、まだそれほど黒っぽいノリは出せていなかった。それがこのころになって、真似じゃなくて、向こうのものを自分の中で消化して、オリジナリティを出せるようになったと思います。このころGee2wo(key)が入ったでしょ? 彼がクラビネットとかを弾くから、ファンキーな味を出しやすくなったということもありますね。

♪「Sweet Soul Music」(1980年)

――この曲はハイレゾ化がとても効果的な曲に思えますが、いかがでしょうか?

森川 そうですね、ブラスの音とかいいですね。楽器と声のバランスもいいように思います。前はボーカルだけ飛び出したように聴こえたんですけど。

――『RHAPSODY』では小川銀次さんがいましたけど、『PLEASE』ではギターはCHABOさんだけになってしまいましたよね。CHABOさんとしてはそこに責任感というか、プレッシャーみたいなものは感じていたんでしょうか?

森川 感じていましたよ。もともとCHABOって古井戸時代からアコギ歴が長かった人だから、バッキングのギタリストとしては素晴らしかったけど、弾きまくる人じゃなかったし。銀次がいなくなってからは、どうやってあの音を埋めなきゃいけないかとかって考えてましたね。だから、この時点でCHABOはエレキがものすごく上達したと思います。

――なるほど、やはりそうなんですね。

森川 今思い出したんだけど、「ぼくはタオル」をスタジオで初めて聴いたとき、僕はレッド・ツェッペリンを思い出して、「移民の歌」じゃないけど、頭にターザンみたいな声を入れようって言ったんです。ジャングル・ビートだし。そしたら清志郎が「ターザンみたいな声って言われてもわからないから、森川、やってみろ」っていうから、ア~ア~ってやったんですよ。そしたら清志郎がそれを気に入って、それがそのままレコードに入ったんです(笑)。

――そうなんですか(笑)、ぜひそれも聴いてみましょう!

♪「ぼくはタオル」(1980年)

森川 こんな声してたんだね(笑)。

――ハイレゾで甦ってしまいましたね(笑)。さて、1981年に『BLUE』がリリースされます。これは、清志郎さんたちが『PLEASE』の音に対してあまり満足していなくて、そのために一発録りを試みたと言われていますが、先ほどの話からするとそれは正しいようですね。

森川 そうですね。『BLUE』はエンジニアをリンコさんの弟の小林キンスケに替えたんです。彼はRCのライブのPAをやってた人なんです。だから、すごくライブっぽい音とスタジオ録音のバランスが取れるんじゃないかということで起用したわけです。スタジオも自分たちが当時ずっとリハーサルをやっていた並木橋のスタジオJで、そこに16チャンのレコーダーがあったんで、それで録ろうってことになりました。清志郎たちがよく、『PLEASE』は“歌謡曲ミックス”みたいなバランスだって言ってたから。それでキンスケは頑張ったんですけど、スタジオの鳴りもあるし、録り方もあっただろうし、機材的にもまだまだだったし、僕らもやり方がわからなかったし、清志郎たちもわかっていなかった。だから、『BLUE』って極端にボーカルが小さいでしょ? 洋楽って日本のものほどボーカルがオンじゃない、引っ込んでるって言われるけど、でもそれでちゃんとバランスを保っているんですよね。『BLUE』の場合には、バッキングの音を大きくしてボーカルを抑えるとロックっぽくなるんじゃないかという試みでやったんだと思いますが、はたして成功したかというと疑問です。

――では、「ロックン・ロール・ショー」を聴いていただきたいと思います。

♪「ロックン・ロール・ショー」(1981年)

森川 ボーカルに何かフェイジングのような変なエフェクトがかかってるね、コンプかな(笑)。録り終えてからトータル・リミッターみたいなのをかけたのかな、これ。不思議なサウンドですね。

――確かに不思議なサウンドですし、声がやや遠い感じもしますね。でも、ハイレゾだからそういうところがよりわかるということはありますよね。

森川 そうですね。でも僕はこのアルバム、好きは好きなんです。当時は斬新なミックスだなって思いました。この中にも昔からの曲がまだ多く入ってるんですよ。新曲は「ガ・ガ・ガ・ガ・ガ」と、CHABOの「チャンスは今夜」ぐらいかな。「Johnny Blue」はCHABOが古井戸でやってた曲を少し変えたものだし、「よそ者」も原型はずっと前からあったんじゃないかな。ほとんどが前からある曲ですね。彼らは持ち曲がすごくあったんですよ。30曲ぐらいは使える曲があったから。

――「チャンスは今夜」でCHABOさんが初めてボーカルを取ったのは、そろそろバンドとして新たな展開を図ろうとか、そういうことだったのでしょうか?

森川 ビートルズだってジョージも歌うし、ストーンズだってキースの歌う曲がアルバムに1曲入ってたりするでしょう? CHABOもギタリストだけど素晴らしいソングライターであるしボーカリストでもあるから、彼のボーカル曲を入れようということになったんですよね。バンドっていう意識がより強くなってたんじゃないかな。

――今回『PLEASE』のボーナス・トラックとして「雨あがりの夜空に」のシングル・バージョンが入っていますので、それもお聴きください。

森川 ちょっと間抜けなシンセが入ってるやつだね。このアレンジはやめようぜって言ったんだけどね(笑)。清志郎たちがやってるままでいいよって。

♪「雨あがりの夜空に」(1980年)

森川 楽器が多すぎますね。シンセとか全然いらないと思うし、ピアノもうるさい。小川銀次がサビの後ろで素晴らしい対旋律のフレーズを弾いているんですけど、それがあんまり聴こえない。あのときにもっと勇気を出して、音をいっぱい入れるのはやめようって言ったほうがよかったな。ハイレゾで聴くと恥ずかしくなるね(笑)。屋根裏でやってたときのRCってほんとに良かったんですよ。そこに、例えば僕もそうだけど、レコード会社のスタッフが意見を言うし、事務所の人もいろいろ言うでしょ? あの屋根裏のライブのすごさをそのままパッケージするには、僕らが余計なことを言わないほうが良かったのかもしれないという気はしますね。まぁ、お互い遠慮もありましたから。僕がやらないほうがRCはもっと売れたのかもしれない(笑)。

――今振り返ってみて、森川さんにとってRCというバンドはどういう存在ですか?

森川 清志郎というのは稀有なボーカリストだというだけではなく、詩人であり曲を作る天才でもありましたね。そこにCHABOをはじめ清志郎を理解している素晴らしく絶妙なメンバーがいた。それこそまさにバンドです。今の日本のロックというのは海外のロックの真似をしているんじゃなくて、日本独自のものですけど、それは清志郎たちが作り上げたものだと思います。日本語のロック、そしてロック・バンドというものをね。

(インタビュー&テキスト:細川真平)

「ステップ!」「君が僕を知ってる」

「上を向いて歩こう」「雨あがりの夜空に」の4曲を追加収録!

『PLEASE+4』

「ボスしけてるぜ」「キモちE」の2曲を追加収録!

『BLUE+2』

アナログ・マスターテープからの最新リマスタリングが実現!

『RHAPSODY(Live)』

【プロフィール】

森川 欣信(もりかわ よしのぶ)

1952年8月22日 高知県高知市生まれ。

ワーナー・パイオニアを経てキティエンタープライズに入社、13年間制作部に在籍後1992年音楽制作プロダクションとして(有)オフィスオーガスタを設立(2000年3月株式会社に変更)。

1997年音楽出版社として(有)オーガスタパブリッシングを設立。